国連ガイドツアーでSDGsの啓発促進

みなさま、こんにちは。国連広報センターの千葉です。

これまで5回にわたって、ハイレベル政治フォーラム(HLPF)を起点に、ニューヨークで日本の取り組みを発信していたイベントやSDGs達成のために汗を流す日本人の方々をご紹介してまいりました。

本連載はこれが最終回となります。

最後にお届けするのは、私が国連本部で参加したガイドツアーの体験報告と、ツアーのコーディネーターを務める日本人国連職員、中野舞子さんのインタビューです。

https://visit.un.org/

アプリで開けます

https://visit.un.org/content/discover

ガイドツアーの朝

私が国連ガイドツアーに参加したのは帰国日の朝でした。

当日朝早く、ホテルでチェックアウトの手続きを済ませ、時間的なゆとりをもって国連本部に到着。

国連総会ビル入り口付近に置かれ、出張中、毎日、その前を歩いて通り過ぎていた屋外展示のブロンズ彫刻があらためて目にとまります。銃身の先を結んで発砲できないようにした拳銃のモニュメントです。

©UNIC Tokyo/Kiyoshi Chiba

このアート作品の前を通り過ぎて、国連総会ビルに入ると、国連職員としてグラウンド・パスを与えられていた私は会議棟(1階)まで足を延ばし、大きな窓越しにイースト・リバーと対岸のロングアイランド・シティーを臨むイースト・ラウンジで、ツアーの開始時刻を待つことにしました。

そこは、国連加盟国の政府代表団のための休憩の場であり、舞台裏の交渉の場です。早朝の時間帯だったので、まだ人影はありません。

©UNIC Tokyo/Kiyoshi Chiba

眼前を静かに流れるイースト・リバーを眺めていると、本連載の第2回でご紹介した日本政府代表部の岸守さんをはじめ、ニューヨークでお世話になった方々、事前の準備でいろいろと助けていただいた方々、そして職場の上司や同僚たちの顔が思い浮かびます。

そうした多くの人の支えがなければ、私のニューヨーク出張と取材活動は不可能でした。あらためて、そのことを思い、お世話になったすべての人への感謝の気持ちを心に深く刻みつけたあと、ツアー開始時刻に間に合うよう国連総会ビル内のツアー集合場所へと移動しました。

ガイドツアー開始

ツアー集合場所に指定されたインフォメーション・デスクの付近には、私が予約したツアーより、ひとつ前のツアーのグループが集合し、まさに出発しようとしているところでした。

©UNIC Tokyo/Kiyoshi Chiba

私が予約したのは日本語で行われるガイドツアーです。

親子で一緒にご参加の方を含めて、全員で10人ほどの方々が集まっています。

午前9:45分。

私たちのツアーを担当するガイドの荒木絵美さんが迎えに来てくれました。

いよいよ出発です。

会議棟に移動し、エスカレーターで2階にあがります。

©UNIC Tokyo/Kiyoshi Chiba

右手には、日本国際連合協会が国連に寄贈した平和の鐘が見えます。

©UN Photo/Eskinder Debebe

荒木さんは最初に国連の主要機関やその活動の概要などを紹介したあと、私たちを誘導して、施設内のいろいろなところを案内してくれました。

©UNIC Tokyo/Kiyoshi Chiba

そのいくつかを簡単にご紹介します。

ツアーの見所のひとつは、会議棟2階にある安保理議場でした。

©UNIC Tokyo/Kiyoshi Chiba

安保理の場合、会合が開催されていると、見学をすることができないそうですが、幸運なことに、この日、安保理会合の予定はなく、議場の見学が許されました。私たちは傍聴席に座り、馬蹄形のテーブルとノルウェー人画家ペール・クローグ作の大きな壁画を前に、荒木さんの説明に耳を傾けました。

会議棟の同じ階で、経済社会理事会や信託統治理事会の議場も見学しました。それぞれの議場では、経済社会理事会の閣僚会合、政策対話が開催されていたことから、議場傍聴席のうしろを足早に通り抜ける見学となりましたが、国連会議の臨場感を味わえました。

経済社会理事会議場は前々日にHLPFのスペシャル・イベントとして、本連載の第1回と第3回でご紹介したビジネス・フォーラムが開かれていたところです。経団連の二宮さんが日本企業のSDGsへの取り組みを発表していらっしゃったことを思い出しました。

<><><><><><><><><><><><>

ちなみに、この日の午後、経済社会理事会の閣僚会合では、HLPFで前日に採択された閣僚宣言(第1回ブログ)が投票に付されました。投票の結果、同宣言は賛成46、反対1(米国)、棄権0で採択されました。HLPFの3日間の閣僚会合(16日―18日)は経済社会理事会のハイレベル会合(16日―19日)の一部として開催されていることから、HLPFで採択された閣僚宣言はこうして経済社会理事会に送付され、同理事会の閣僚宣言としても採択されるのです。

<><><><><><><><><><><><>

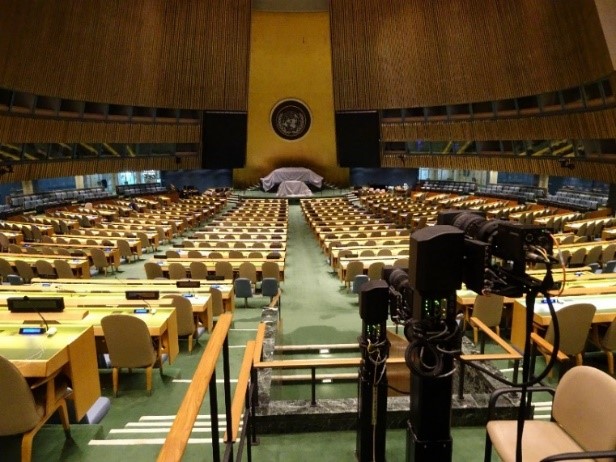

総会ビルで、総会議場も見学しました。

©UNIC Tokyo/Kiyoshi Chiba

総会議場は、まさに持続可能な開発目標(SDGs)が国連加盟国の全会一致で採択されたところです。前回のブログでご紹介した国連広報局の須賀さんは、この議場でSDGs採択の場面を見届け、プレスオフィサーとして国連発出の記事を書かれたのです。

ツアーでは、会議場ばかりでなく、その他にも、施設内の歴史的なモニュメントや寄贈品などもたくさん見せてもらいました。

©UNIC Tokyo/Kiyoshi Chiba

その中には、2001年に故・アナン事務総長と国連に授与されたノーベル平和賞とメダルもありました。展示されているものが実物であることを荒木さんから案内されると、思わず、みんなで目を凝らして展示ケースの中を覗き込みました。

また、長崎に投下された原爆で被爆した聖アグネスの立像が原爆のきのこ雲の写真を背に設置されていました。立像の背中は爆風の熱で痛々しく焼けただれています。

©UNIC Tokyo/Kiyoshi Chiba

©UNIC Tokyo/Kiyoshi Chiba

今年8月、グテーレス国連事務総長が長崎での平和祈念式典に出席するため訪日しましたが、滞在中、浦上天主堂にも足を運び、国連本部に寄贈されたことを光栄に思う、と事務総長自らツイッターに綴ったのがこの立像のことでした。

ツアーには、持続可能な開発目標(SDGs)に関する案内もしっかり組み込まれていました。

広い廊下を歩いていると、途中で、大型液晶ディスプレイが設置されていて、ガイドがSDGsのロゴやビデオを映し出して説明できるようにしてあります。

荒木さんはそこで立ち止まり、ディスプレイを使いながら、2030年の未来の地球と命を紡ぐすべての人々へと思いを馳せ、SDGsを自分事として考える大切さを訴えました。

私たちのグループで誰よりも熱心に荒木さんの説明に耳を傾けていたのは、東京からご両親と一緒にガイドツアーに参加した小学生の松江恵都(ケイト)さんと弟の万里(バンリ)くんでした。

いつの間にか自然に二人の周りにツアー参加者の皆さんの輪ができました。

参加者のみなさんが二人にやさしい眼差しを向けていました。

私は思わず、カメラのシャッターボタンを押して、その時間を写真におさめました。

©UNIC Tokyo/Kiyoshi Chiba

ツアーはあたたかなぬくもりを感じさせながら、私たちに地球の現状と未来への視点を与えてくれました。

ツアーが終わり、私は荒木さんに感謝を申し上げたあと、このツアーを組んでくださった中野さんとのお約束の場所へと向かいました。

ツアー中にケイトさんとバンリ君のご家族と連絡先を交換していた私は、帰国後、お父様にツアー中の写真をお送りしました。すると、お父様は、近況を知らせてくださいました。とても勇気づけられる内容でしたので、ご紹介します。

「・・ツアー参加のあと、世界の中で起きている様々な問題とこれからの未来、SDGsの意義と重要性について子供と話し合いをすることができました。自分たちが暮らす地域社会だけに限らず、世界の国々、地球に視野を広げて、自分が何をできるのかを考える良い機会になりました。・・あれからケイトは、Goal 5(ジェンダー平等を実現しよう)に興味を持ちました。女性の持つ可能性と影響力をもっと世の中に広げていきたい、と言っています。バンリは Goal2(飢餓をゼロに)に興味を持ちました。僕は食べ物を粗末にしない、残さないようにする、と言っています・・」

コーディネーター 中野さんのインタビュー

中野さんのお話を伺ったのは総会ビルの地下1階のオープンな喫茶スペースでした。そこには、国連グッズや国連切手の販売店やブックショップが並んでおり、奥のほうには、ツアーガイドの皆さんの控室があります。

中野さんは明るく気さくな雰囲気の方でした。チャレンジ精神に富み、人一倍努力家であることもそのお話から伝わってきました。

©UNIC Tokyo/Kiyoshi Chiba

コーディネーターの中野さんのお仕事はツアーの予約受付から、日程調整、担当ガイドの割り当て、そして苦情処理まで及びます。

現在、ガイドツアーはさまざまな国籍のガイド約20人によって、6つの国連公用語と、日本語、韓国語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語などで行われているそうですが、中野さんは他の3人のコーディネーターとともに、日々、日本語だけでなく、そうしたすべての言語のガイドツアーの調整管理を担っていらっしゃるのです。

ちなみに、日本語ガイドツアーは現在、この日私たちのツアーを担当してくださった荒木さんと、もうひとり、松浦さんという方の二人体制で行っているそうです。

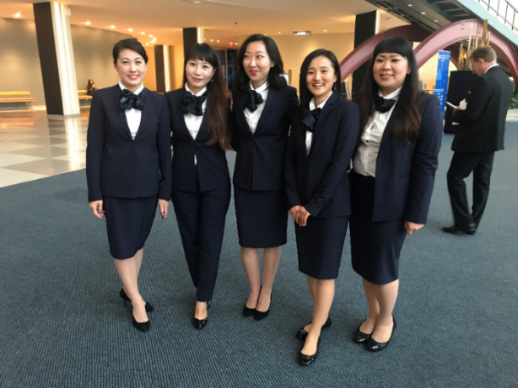

中野さんは2016年12月に国連に入り、以降、2017年10月までの約1年間、ツアーガイドを務めたあと、コーディネーターになられましたが、今でも、ガイドの人数が足りない場面などでは、ご自身もガイドの制服に袖を通すことがあるということです。

中野さんは、今のガイドの制服が新しいデザインで、エリ・タハリという有名なデザイナーがつくったことを教えてくださいました。昨年9月の国連総会で世界各国の指導者による一般討論が行われるのを前に、その制服を披露するファッションショーが開かれ、大々的にメディアに取り上げられて話題を呼んだそうです。そのときは、中野さんもまだガイドだったことから、他のガイドたちと一緒に新しいデザインの制服を着て、このファッションショーに参加されたということでした。

日本、中国、韓国のガイドたちで記念撮影(右端が中野さん)

©Maiko Nakano

私は、ガイドツアーがSDGsを組み込んでいることについて、ガイドの皆さんがどう思っているのかを聞いてみました。中野さんはまず、ツアーが国連の三つの柱(平和と安全、開発、人権)でバランスよく構成されていることを述べたうえで、SDGsはその三つをつなぐ説明を容易にしていると強調していました。そして、ガイドとしては、何よりも、世界には今、国連ですべての加盟国が合意して決めた共通の目標があるんだということを説明できることが嬉しい、SDGsがあるのとないのとではツアーのもつ説得力がまったく違うと思う、とおっしゃっておられました。実際、ガイドの皆さんはツアーのなかでSDGsの説明にもっとも力が入るそうです。

©Maiko Nakano

いろいろな国の出身のツアーガイドたちがともに協力し、さまざまな国から国連を訪れるひとたちにマルティラテラリズムを体現する国連とSDGsを説明して、インパクトを与える。そのことをガイドの皆さんは大きな喜びとし、誇らしく思っていらっしゃるのです。

「ニューヨークを訪れた日本人の方々にはぜひ、国連本部のツアーに参加していただきたいと思います。日本人のガイドの数は限られていますが、ご希望があれば、可能な限り、日本語ツアーを設定します」と中野さんはおっしゃっていました。私は、ニューヨーク国連本部のガイドツアーのコーディネーターを中野さんのような日本人国連職員が務めていることは日本人にとって、とてもラッキーなことだと思いました。

最後に、私は、普段とても明るい中野さんがくじけそうになったときに、どのように自分を奮いたたせているのかをお聞きしてみました。

中野さんは自分が力を得てきたという一編の詩を教えてくださいました。

中野さんが小学校六年生のときに学校で習ってから、自宅の勉強部屋の壁に貼って、心が弱くなったり、折れそうになったりしたときに、口ずさんでは自分を励ましてこられたそうです。

それは、武者小路実篤の詩でした。

「やればできる」 武者小路実篤

できる できる

真剣になれば できる

できないと思えば できない

できると思えば できる

どこまでも 積極的に

できることは できると信じ

永遠に自分は 進歩したい

できる できる

かならず できる

中野さんは今でも、くじけそうになったときには、この詩を口ずさみ、元気を取り戻し、目標に向かって、また明るく歩みはじめるのだそうです。

中野さんが教えてくださった一編の詩は私にとって、東京に持ち帰る最高のお土産になりました。

中野さんにふかくお礼を申し上げて、インタビューを終えました。

これでニューヨーク滞在中に私が計画したすべての取材が終わりました。

国連総会ビルを出て歩いていると、弾を撃たない拳銃のブロンズ彫刻がこの日の朝に見た姿とは逆向きの姿で目にとまりました。

モニュメントは素材のブロンズの色を背景の木々の葉の鮮やかな深緑にやさしく溶け込ませ、後方左の金色に輝く地球のオブジェとともに、まるで新しいメッセージを発しているように見えました。

-武器をつくり使ってきた人間は、武器を捨て、平和な社会をつくることもできるはず。

-自然を傷つけてきた人間は、自然を治癒して、持続可能な社会を築くこともできるはず。

風景と一体化して、そう語っているように見えました。

できる できる

かならず できる

後景の木々の葉をやさしく揺らす風のなかに、ガイドツアーのコーディネーターを務める中野さんの口ずさむ詩の一節もまた聞こえたような気がしました。

(了)

(連載ブログ 国連ハイレベル政治フォーラム×SDGs×日本)

第5回 ~ SDGsを舞台裏で支える日本人国連職員たち

第4回 ~ HLPFでの日本の市民社会の情報発信、そしてインタビュー

第3回 ~ HLPFでの日本企業、経団連の情報発信について

第2回 ~ HLPFでの日本政府の情報発信取材と星野大使インタビュー

第1回 ~ ニューヨーク国連本部でみたハイレベル政治フォーラム