国連ハイレベルウィークにニューヨークに出張した根本かおる国連広報センター所長の現地報告をお届けします。

世界中から政府のトップが「国連総会ハイレベルウィーク」にあわせてニューヨークの国連本部に集まる9月は、国連にとって最も忙しくなる月です。国連総会でスピーチを行ってそれぞれの国の立場を世界に向けて主張するほか、多くの首脳級のハイレベル会合が国連を舞台に行われます。政府だけではなく、国連ピースメッセンジャーのマララ・ユスフザイさんら社会的な課題に取り組む著名人やビジネスリーダーたちも集結します。私も、ニュースメーカーたちが国連に集まるこの機会に現地入りしました。国連本部の外にはずらり並んだ世界のメディアのライブ中継用のセットの中には、CNNのニュースキャスターのクリスチャン・アマンプールさんの姿もあり、思わず写真を撮ってしまいました!

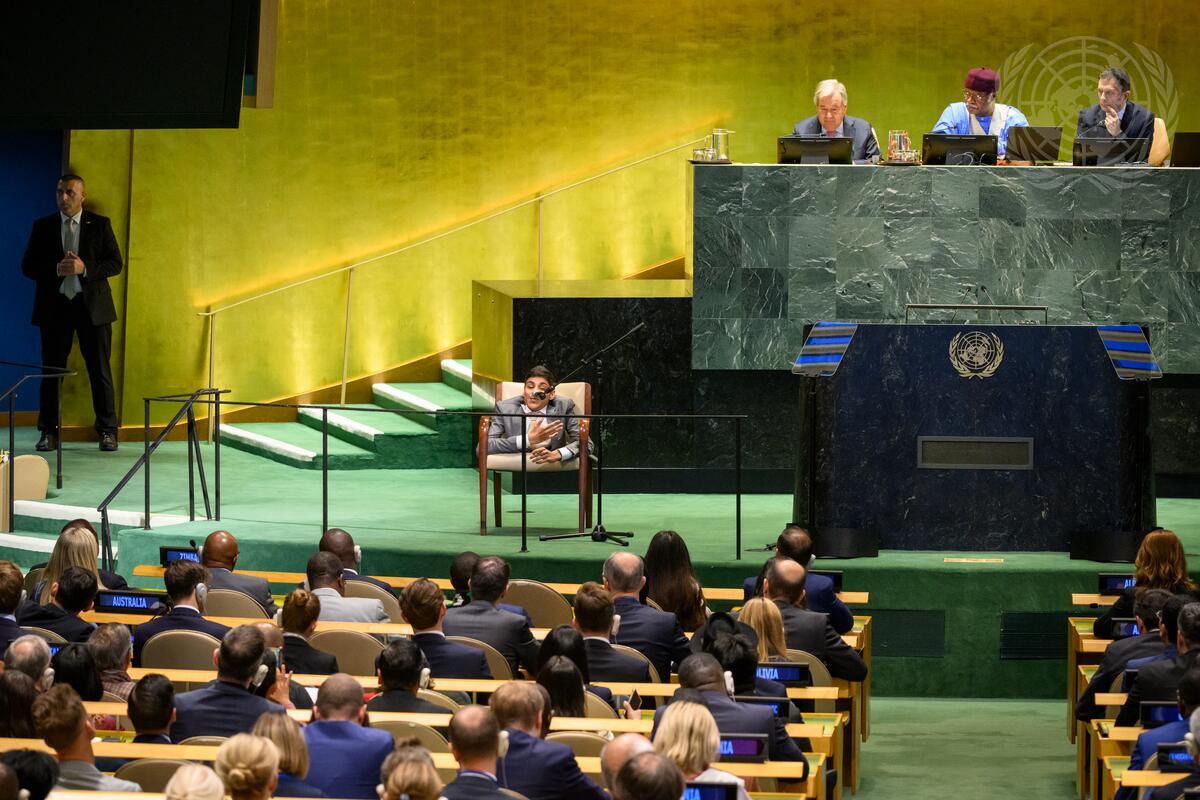

今年のハイレベル・ウィーク中のハイライトは、9月22・23日に開催された「未来サミット」でした。1945年に生まれた国連を、高まる地政学的緊張、増大する紛争、気候危機、格差の拡大、生成AIに代表される新しい技術の脅威など、21世紀型の課題に効果的に対応できるようにアップデートすることを目指した国際会議です。

サミットの成果文書である「未来のための協定」と2つの付属文書の政府間交渉は難航を極め、土壇場まで採択されるかわからず、アントニオ・グテーレス国連事務総長は、採択・採択ならず・どちらとも言えない、の3パターンのあいさつ原稿をもって議場入りしたと報道にありました。採択にあたりロシアなどが修正を求めましたが、この修正を認めないとする動議が出されて可決され、何とかコンセンサス採択にこぎつけることができました。採択を受けてスピーチしたグテーレス事務総長は、「私たちは多国間主義を崖っぷちから救うためにここに集まっている」と力を込めました。

速報: NY国連本部で、国連加盟国が「未来のための協定」をコンセンサスで採択しました。

— 国連広報センター (@UNIC_Tokyo) 2024年9月23日

この採択は、私たちの共通の未来 #OurCommonFuture のために国際協力を強化する道を開く後押しとなります。

成果文書(英語)は「未来サミット #SummitOfTheFuture 」のページにhttps://t.co/okU0FqPGJl https://t.co/zqF7eXy86m

未来サミットに向けて、グテーレス事務総長は繰り返し「私たちは、祖父母世代のために作られたシステムで、孫世代の未来を築くことはできない」と訴えてきました。79年前の1945年に51の加盟国で出発して以来、国連を取り巻く環境は大きく変わりました。今では加盟国数193カ国と4倍近くになり、そのうちの54カ国はアフリカの国々で、国連が生まれた時にはほとんどがまだ植民地で国として存在していませんでした。それから大きく変貌した国際社会をより公正に反映して国連の制度を強化することは、「未来のための協定」の主眼の一つです。その代表例が、日本でも関心の高い「安全保障理事会の改革」です。一大勢力であるアフリカに一つも常任理事国が割り当てられていないなど、アフリカの代表性が歴史的に低いままになっている問題を優先的に是正することなど、1960年代以降最も具体的な改革の計画が盛り込まれています。安保理改革の緊急の必要性を認めたこの協定を出発点に、総会の政府間交渉を舞台に進めていくことになります。

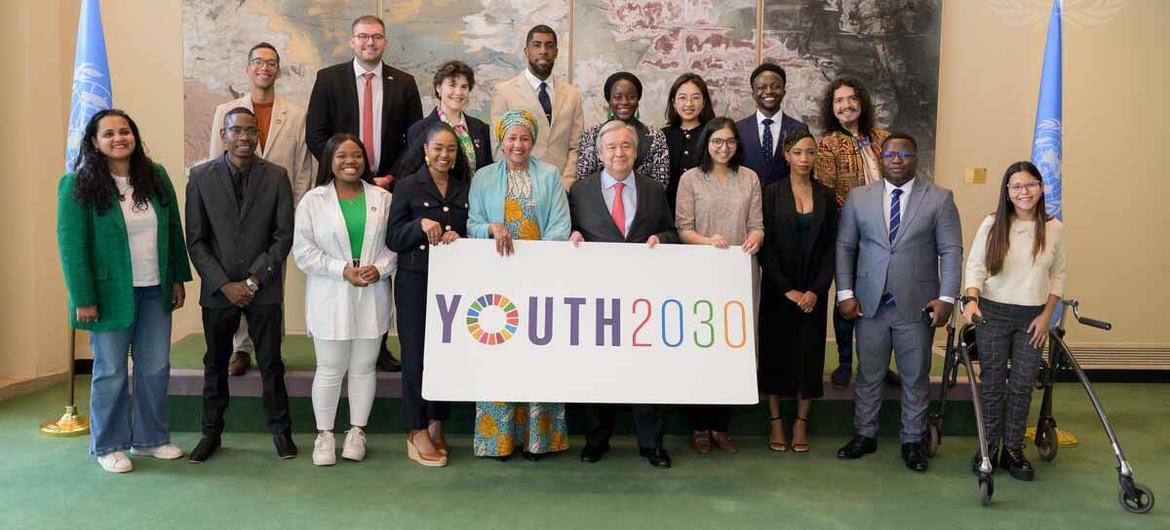

さらに、未来サミットで目立ったのが、若者の存在です。30歳未満の人口が世界人口の半数にもなる中、教育・雇用・デジタルアクセスなどの若い世代の優先課題を支援し、若い世代が政策決定プロセスに参加できるよう後押しすることは、このサミットの重要テーマの一つでした。サミットで採択された成果文書「未来のための協定」では、まるまる一つの章を、若者とこれから生まれてくる将来世代の課題に充てています。サミット開幕式でも、国連総会議長、国連事務総長に続き、各国首脳よりも先に3人の若者がスピーチし、若者にスポットライトがあたりました。国際社会の分断が深まる中、前向きな変化を生み出し、対立を越えてつながる力を持つ若者への期待の表れでもあります。

サミットに先立ち前夜祭として9月20・21日に開かれたイベント「アクション・デイズ」の初日は、若者たちが中心になってプログラムを企画し、参加登録者数は1,600人と、まさに若者たちが主役でした。会場に向かうエレベーターは長蛇の列で、広い国連総会議場も一番上の階まで満席でした。世界各国の若者代表が、環境・政治・教育・ジェンダー・先住民・障害者など様々な視点から若者課題について自らの経験をベースに主張を繰り広げましたが、最も中心にあったのは、名ばかりに終わらない、質を伴った「若者の意味ある参加の実現」でしょう。

UN Photo / Manuel Elías

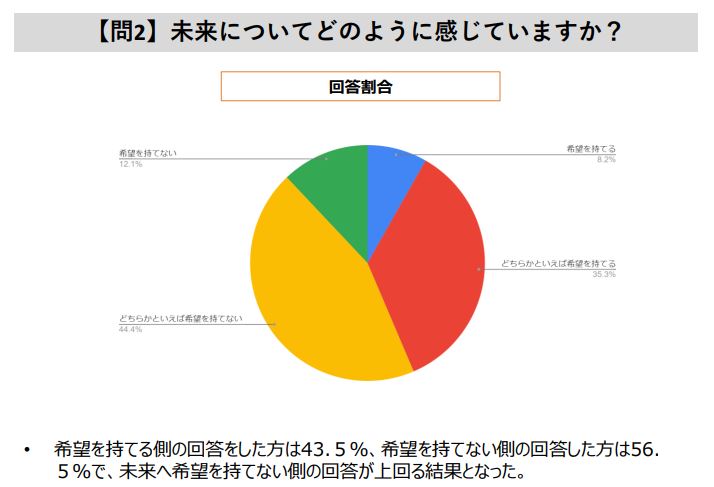

若者たちの企画でオンライン・アンケートにより回答をライブで集計し、国連関連で若者がどの程度参加できているのかについて尋ねたところ、一番多かった回答は「形だけ」で、その次に多かったのは「若者に情報を提供する程度」という厳しい結果でした。国連は「国連ユース戦略」を2018年にまとめて若者課題の主流化を組織的に進めてきましたが、中身を伴った若者の参加とするには、まだまだ努力が必要です。この熱気を臨場感をもって伝えようと、未来サミットとその前夜祭に出席した日本の若者たちとともに、日本の皆さんに向けて現地からフレッシュな情報を届ける報告も行いました。

©未来アクションフェス実行委員会

未来サミットを受けて、国連の発信拠点「SDGメディア・ゾーン」から「平和と安全保障の課題における若者のリーダーシップ」について考えるパネルディスカッションを司会する機会がありました。広島出身で核兵器のない世界を目指して活動している高橋悠太さん(24歳)が、被爆者の方々の苦しみの経験談に心を動かされてこの活動に深く関わるようになったことや、核兵器も気候危機も人類史的な脅威であり、気候変動課題に取り組むユースと連携していることなどについて共有したのに対して、新設された「国連ユース・オフィス」のトップを務めるフェリペ・ポーリエ初代ユース担当事務次長補は「若者は軍拡の流れを止め、共通価値を創ることができる」と賛同を示しました。高橋さんにとっても、今後の活動に励む上で大きな手ごたえになったことでしょう。

こうした一つ一つの手ごたえの積み重ねが、社会を変革することのできる可能性への自信につながるとともに、国連や政府などの既存の制度への信頼回復への一歩になるでしょう。より多くの日本の若者が、国連を通じて世界とつながり、国際的な政策決定の場に声を届けて欲しいと願っています。

私たちは多国間主義の新たな出発点に立っています。未来のための協定全体のフォローアップを点検する首脳会合は2028年に開催されますが、フォローアップの作業は国連総会のもとにあるテーマ別の委員会などですでに始まっています。国レベルでも市民社会をはじめ関係者の方々に政府と対話を進め、協定で示された加盟国政府のコミットメントの実施を確かなものにしていただきたいと思います。