国連諸機関の邦人職員幹部をはじめ、様々な分野で活躍する有識者を執筆陣に、日本がこのパンデミックという危機を乗り越え、よりよく復興することを願うエールを込めたブログシリーズ。第15回は、水鳥真美さん(国連事務総長特別代表(防災担当)兼国連防災機関長)からの寄稿です。

気候緊急事態下におけるコロナ禍からの復興

コロナ禍により世界は、前例のない厳しい状況に直面しています。日本では緊急事態宣言が解除され、私が住むスイス・ジュネーヴでも生活は徐々に新常態に移行しようとしていますが、収束に至る道筋は平坦ではありません。世界全体を見ると7月下旬に感染者数は1,500万人、死亡者数は60万人を越えました。特に米州、南アジアでは新型コロナウィルスは依然として猛威を振るっており、アフリカ大陸では、第一波のピークは来年になるとも言われています。世界はまだまだコロナ禍第一波の渦中です。そして、パンデミックの恐ろしさは、世界のどこかに克服できていない地域が存在する限り、誰にも、どこでも、安全・安心は確保されないことです。

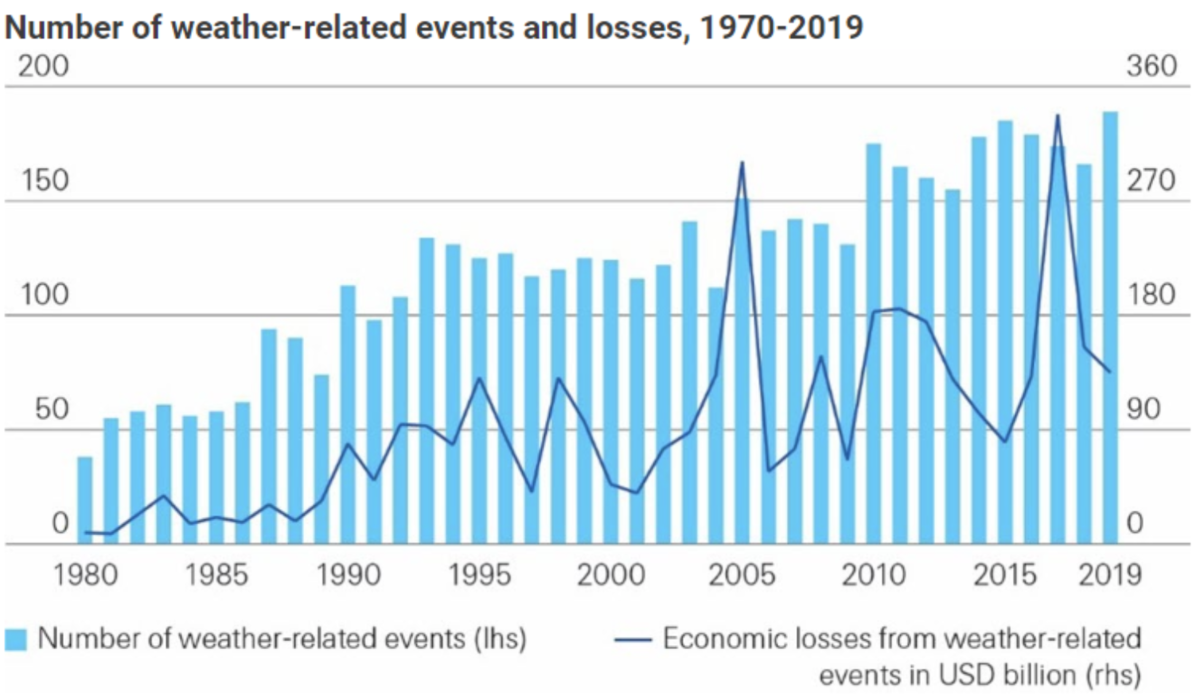

そういう厳しい状況の中ではありますが、我々はもう一つの緊急事態下にあることを忘れてはなりません。それは、「気候緊急事態(climate emergency)」です。コロナ禍同様これも世界的な現象であり、過去20年間に発生した自然災害の9割は気候変動に関連しており、その数は倍増しています。日本では太古の昔からどちらかと言えば、地震、津波、火山噴火といった、いわゆる、地質災害が恐れられて来ました。その日本でも近年、毎年のように台風、豪雨、洪水の頻度と強度が増しています。今年もまた、九州に始まり各地で記録的な豪雨が続き、多くの尊い人命が失われ、甚大な経済的損失が発生しています。亡くなられた方々、そのご家族の方々、そして住居、生活の糧を失われた方々に心よりお見舞いを申し上げます。

My thoughts are with all those who have lost loved ones or their homes in the floods affecting Kumamoto, Kagoshima and Miyazaki. Tremendous rescue efforts are taking place along with efforts to stop #COVID19 in evacuation centres #PreventionSavesLives https://t.co/OC3HHMFFYI

— Mami Mizutori (@HeadUNDRR) July 6, 2020

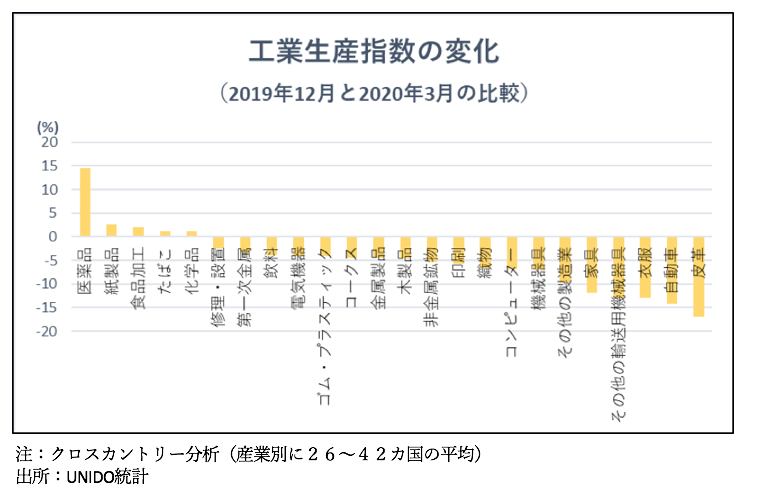

災害ほど人々の生活に大きな爪痕を残し発展を阻害する現象はありません。その災害の大半が気候変動に関連している以上、気候変動からのリスクを軽減できず、そこからの被害発生を食い止めなければ、2030年までに達成すべき「持続可能な開発目標(SDGs)」の実現は不可能です。例えば、目標1:貧困の撲滅について見れば、毎年世界中で2,600万人が災害により貧困層に陥っています。また、目標8:経済成長に関しては、災害による全世界の経済的損失額は毎年5,200億ドルに及びます。いずれも世界銀行の統計です。また、気候関連災害による全世界の経済的損失額は上昇傾向にあり、2017年には3,000億ドル以上となりました。

1980年から2019年までの気候関連災害の発生数とそれによる経済損失を表したグラフ ©︎ Swiss Re and UNDRR

このような状況に鑑み、2015年に日本を含む国連加盟国が採択した、防災・災害リスク軽減策としての「仙台防災枠組」、気候変動対応策である「パリ協定」、そして「持続可能な開発のための2030アジェンダ」を三位一体のものとして達成しなければならない、そういう認識が国際場裡では確固たる方向性となっています。そして、日本でもこの機運が盛り上がっています。6月末、私が長を務める国連防災機関(UN Office for Disaster Risk Reduction, UNDRR)は、環境省、内閣府と気候変動に強靭な世界の実現を目指して公開シンポジウムを共催しました。

このシンポジウムを通じて発信されたメッセージは、「気候変動適応策と防災・災害リスク削減策という二つの政策の統合性、シナジーを確保することが不可欠」ということです。これは具体的に、何を意味するのでしょうか。気候変動対策には、大きく分けて2つあります。一つは、気候変動の元凶である温室効果ガスを削減するための緩和策です。緩和策無くしては、人類は気候変動によってもたらされる危機的状況、climate emergencyを乗り越えることはできず、コロナ禍が霞んでしまうほどの大きな社会的、経済的困難に直面することは必至です。しかしながら、緩和策の進捗が未だ危機を回避するに十分ではない中で、気候変動によって受ける影響を少しでも和らげるための適応策への注目度も近年増しています。

昨年9月にグテーレス国連事務総長が招集した気候行動サミットにおいても、社会の強靭性を増すための適応策推進の必要性が強調され、世界銀行、緑の気候基金は開発途上国の適応策支援を増やしています。

気候変動適応策と災害リスク軽減策の間には、多くの共通した政策目標があります。例えば、洪水対策としての堤防強化、宅地のかさ上げ措置は、両政策の目的を同時に達成する術です。にもかかわらず、多くの国では、気候変動適応策は環境担当省、災害リスク軽減策は防災担当省が担当し、政策の統合性確保、予算の効率的使用が実現できないという、いわゆる、縦割り行政の弊害が見られます。

一方で統合性の実現に成功している例もあります。興味深いのは、南大洋州島嶼国の事例です。この地域の国々はすべからくハリケーン、洪水といった気候変動関連の災害の脅威に晒されています。ツバル、キリバス、マーシャル諸島は、海面上昇によって国全体が海中に没してしまうという存亡の危機にすら晒されています。一方でいずれの国も人的、財政的資源が乏しく、縦割り行政を許す余裕もない中、これを逆手にとって気候変動対応策と災害リスク軽減策を一つの省庁に担わせ、持続可能な開発目標達成につなげるという三位一体を政府機構、政策実現のあり方に反映させています。Joint National Action Plan for Climate Change and Disaster Risk Management、通称JNAPSと呼ばれるこの方針は、2009年にトンガで初めて策定され、2017年以降はPacific Resilience Partnershipという域内全体の方針になっています。

小泉環境大臣、武田防災担当大臣が国連防災機関とともに、気候変動と防災のシナジーに関するシンポジウムを開催することを決められたことからは、省庁の壁を乗り越えてこの二つの問題、更には持続可能な開発目標の達成に一致して取り組もうという両大臣の強い決意が伺われ、国連としても心強い限りです。

気候変動は、このまま対策が進まなければ世界に未曾有の影響を与える緊急事態ですが、コロナ禍ほどの切迫感を持って対応できていないのが現状です。パンデミックの即時の影響と比較して、気候変動の影響はじわじわと時間をかけて現れて来るためでしょうか。しかしながら今年もまた日本が見舞われた大規模豪雨災害を見れば、気候緊急事態は待った無しの危機であると言えるのではないでしょうか。

防災、災害リスク軽減の分野における日本の知名度は世界的に確立しています。数多くの大規模災害に見舞われてきた日本の強靭性強化分野における取り組みは世界的に評価されています。建築基準制度の整備、強靭なインフラ建設といったハード面のみならず、毎年の防災白書の発行、包括的防災戦略の策定、そして防災教育の普及、啓発活動の充実を進めていることはつとに知られています。また、日本は防災分野に特化した国際協力に力を入れている数少ない援助国の一つです。その日本において、近年気候変動関連の災害で人命が失われ、多大な経済的損失が発生していることは、驚きをもって受け止められています。日本ですら対応できないほど気象災害の猛威が加速度的に強まっていることについて大きな懸念が持たれています。そして、日本が今後、どのようにして気象関連災害への防災対策を強化して行くのかを世界は注目しています。

防災分野における日本の世界的知名度に限らず、環境分野においても日本は京都議定書の策定を可能とした国です。また、世界のどこに出張しても日本ほど多くの方が官民を問わずSDGsのバッジを胸につけている国はありません。コロナ禍が猛威を振るい、気候変動が世界中の人々の生活を脅かしているにもかかわらず、一致してこの危機を乗り切ろうという連帯が欠如しているのが現在の国際社会の現実です。持続可能な開発目標の達成には大きな赤信号がともっています。

日本を含む全ての国にとり、コロナ禍からの復興、特に経済、社会問題の克服が待った無しの課題であることは疑う余地もありません。一方で、コロナ禍が明らかにしたことは、世界中の国々の繁栄、その繁栄を阻害するリスクは、いずれもつながっているということです。

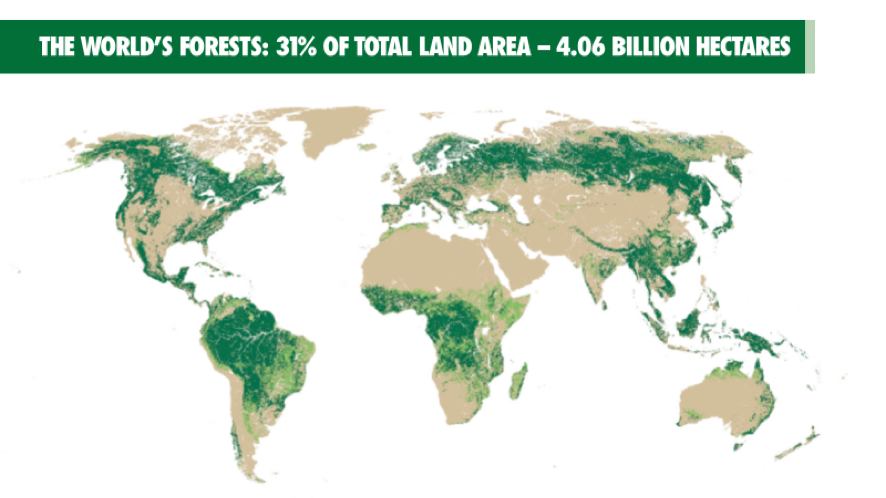

我々の生活を脅かすあまたのリスクがつながっているという点につき、再びコロナ禍に視点を戻して考えて見ましょう。新型コロナウィルスは何らかの野生動物が感染源であると考えられています。背景として、世界の人口が増え続けている中で、野生動物の搾取、森林破壊、生態系の破壊が進むことにより、人と野生界が接触する機会が増えていることが指摘されています。国連環境計画のアンダーセン事務局長は、このままでは「今後数年間で動物からヒトへ移る感染症は絶え間なく発生することになるのは、科学的に明らかだ」と警告を発しています。そして森林破壊、そして自然を破壊した上で無秩序、無制限に拡大する人間の居住地域は、多くの途上国において、洪水被害の増大、深刻化にもつながっています。

今日は #国際生物多様性の日

— UNIC_Tokyo (@UNIC_Tokyo) May 22, 2020

豪州の山火事、最高気温の記録更新、ケニアのイナゴ襲来とともに、#COVID19 は自然が発するもうひとつの警告です。私たちの喫緊の課題はこのウイルスから人々を守り、感染拡大を防ぐことですが、長期的には、#気候変動 と #生物多様性 の喪失に取り組むことです。 pic.twitter.com/ms0XNkxabb

災害について語る時、「自然災害」という言葉がよく使われます。しかしながら近年我々を襲っている災害の頻度、強度は「自然」に増しているわけではなく、人間の営みが背景となっています。コロナ禍につぐ第2、第3の感染症の世界的発生をくい止めるためには、我々の営み、経済活動のあり方を考え直すことが不可欠です。気候緊急事態も産業革命以来の人類の活動が発展と繁栄をもたらしてきた一方で、もはや地球の正常な営み、持続可能な開発が達成できない状況に我々を追い込んでいます。人類が地球の地質や生態系に重大な影響を与える新しい地質時代、「アントロポセン(人新世)」に我々は突入してしまったのです。

The only solution to disaster is prevention. #PreventionSavesLives https://t.co/sl4TqtjK9a pic.twitter.com/uHs0dLcMgj

— UNDRR (@UNDRR) June 29, 2020

コロナ禍からの復興がコロナ禍以前の状況に戻ってはならず、より強靭、よりグリーン、かつ公平な新常態への復興とならなければいけないのは、こういう危機的な状況を背景としているからです。

戦後、一貫してグローバル・アジェンダの実現を引っ張ってきた日本が気候変動、災害リスク軽減、生態系の保存、そして持続可能な開発達成において、国際社会で指導力を発揮することを世界は再び待ち望んでいます。

スイス・ジュネーブにて

水鳥 真美

@世界経済フォーラムでの投稿において、なぜ私たちは警告にもかかわらず #COVID19に適切に備えることができなかったのか、またこの経験から学び、私たちが#気候危機(#ClimateEmergency)を含む災害によるリスクの削減戦略をどう見直すべきかについて論じています。https://t.co/3UTzk59TP6 @wef

— Mami Mizutori (@HeadUNDRR) May 8, 2020